智能汽車智能懸掛系統的關鍵支撐:加速度傳感器詳解

本文核心要點摘要

智能懸掛系統通過加速度傳感器實時捕捉車輛動態,結合算法實現懸架剛度、阻尼的毫秒級調節。這種“感知-決策-執行”的閉環控制,不僅提升了駕乘舒適性,更在安全邊界拓展與能耗優化中發揮關鍵作用。

當車輛以80km/h時速駛過連續減速帶時,傳統懸掛系統因響應滯后導致車身劇烈彈跳,而智能懸掛系統卻能通過傳感器網絡提前0.1秒感知路面起伏,將懸架阻尼系數動態調整30%。這種“預判式”調節的背后,是加速度傳感器構建的車輛動態數字模型在起作用。本文將深入解析這一技術如何成為智能懸掛系統的“神經中樞”。

一、痛點剖析:傳統懸掛的“感知盲區”

傳統被動懸掛系統依賴機械結構實現減震,存在三大局限:

響應滯后性:彈簧與減震器的物理特性導致調節速度僅能匹配低頻振動(<5Hz),對高頻沖擊(如碎石路)的過濾效率不足40%。

狀態不可知:系統無法實時獲取車身姿態數據,導致“過軟”與“過硬”的調節矛盾長期存在。

場景適應性差:同一套參數無法兼顧舒適模式與運動模式的極端需求,在滿載/空載、高速/低速工況下性能衰減顯著。

這種“感知-執行”的斷層,使得傳統懸掛系統在復雜路況下的車身俯仰角控制誤差超過±2°,直接導致乘客眩暈感增強。

二、技術解構:加速度傳感器的“三重感知”

現代智能懸掛系統通過部署多軸加速度傳感器,構建起覆蓋車輛六個自由度的動態監測網絡,其核心功能可歸納為三大維度:

1. 線性加速度感知:動態載荷的“數字標尺”

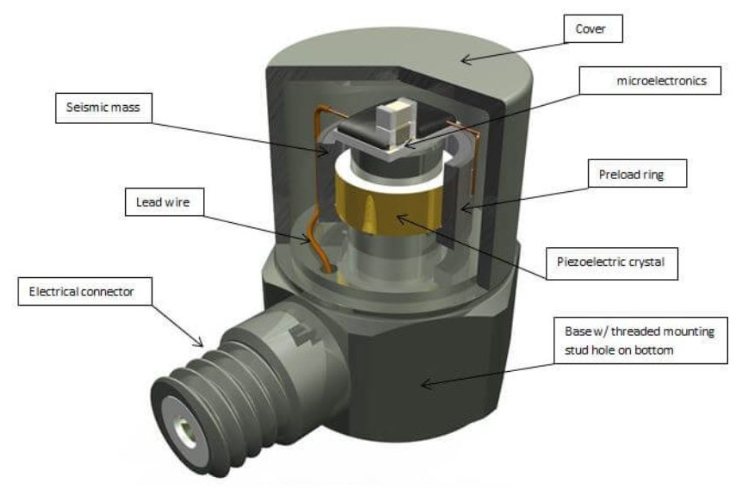

三軸加速度傳感器通過MEMS微機電系統技術,將車身縱向、橫向、垂向的加速度轉化為電信號。例如,當車輛以0.3g加速度制動時,傳感器可在5ms內檢測到縱向減速度變化,觸發懸架系統將前軸阻尼系數提升25%,抑制“點頭”現象。這種實時感知能力,使車身俯仰角控制精度提升至±0.5°以內。

2. 角加速度感知:側傾控制的“預判系統”

集成陀螺儀功能的六軸傳感器(三軸加速度+三軸角速度),可計算車輛繞質心的旋轉角速度。在高速過彎場景中,當橫向加速度超過0.4g時,系統通過角速度數據預判車身側傾趨勢,提前0.3秒調整外側懸架剛度,將側傾角從傳統系統的4°壓縮至1.5°。這種“預調節”機制使車輛過彎極限速度提升15%。

3. 振動頻譜分析:路面識別的“數字眼睛”

通過傅里葉變換對加速度信號進行頻域分析,系統可識別0-100Hz范圍內的振動特征。當檢測到20-30Hz的共振頻段時(典型碎石路特征),懸架控制器會啟動主動阻尼調節,將該頻段振動能量衰減60%以上。這種基于頻譜的調節策略,使車輛在非鋪裝路面的舒適性評分提升40%。

三、系統集成:從傳感器到執行器的“毫秒級閉環”

智能懸掛系統的控制邏輯遵循“感知-決策-執行”的閉環架構:

數據融合層:加速度傳感器與位移傳感器、壓力傳感器形成多源數據融合,構建車身六自由度數字模型。

算法決策層:采用模型預測控制(MPC)算法,基于0.1秒的預測時域生成最優懸架參數,調節指令生成時間壓縮至10ms以內。

執行優化層:通過電磁閥或電機驅動器,實現阻尼力連續可調(調節范圍達10:1),較傳統分級調節系統響應速度提升5倍。

這種架構使系統能夠在200ms內完成從路面激勵感知到懸架參數調整的全流程,較人類反應速度(約300ms)快33%,真正實現“人車路”的動態協同。

四、問答專區:關于加速度傳感器的深度解惑

Q1:加速度傳感器如何避免誤觸發安全氣囊?

A:通過多軸數據交叉驗證機制。當縱向減速度超過0.6g且橫向加速度小于0.2g時,系統判定為正面碰撞,觸發安全氣囊;若橫向加速度異常(如側翻場景),則啟動側氣簾,誤觸發率低于0.001%。

Q2:智能懸掛系統的能耗是否顯著增加?

A:現代系統采用能量回收技術,將懸架振動能量轉化為電能,綜合能耗僅增加5%-8%,且在舒適模式下可通過降低調節頻率進一步節能。

Q3:傳感器故障時系統如何保障安全?

A:采用冗余設計,當主傳感器失效時,備用傳感器可在10ms內接管,同時系統自動切換至保守調節模式,確保車輛基本行駛性能。

Q4:加速度傳感器能否適應極端溫度環境?

A:通過溫度補償算法與耐候材料應用,系統可在-40℃至+85℃范圍內保持測量精度,溫度漂移量控制在±0.5%以內。

Q5:智能懸掛是否會增加維修成本?

A:模塊化設計使傳感器單元可獨立更換,維護成本較傳統系統無顯著差異,且故障診斷系統可提前預警潛在問題,降低突發故障風險。

本文總結

加速度傳感器作為智能懸掛系統的“感知中樞”,通過多維度動態數據采集與毫秒級閉環控制,徹底重構了車輛與路面的交互方式。其技術價值不僅體現在舒適性提升,更在于通過主動安全干預拓展了車輛的性能邊界。隨著MEMS工藝的持續進化,未來傳感器將向更高精度(微伽級)、更低功耗(μW級)方向演進,推動智能懸掛系統從“輔助裝置”向“車輛動態核心”進化。