加速度傳感器:科學儀器在高速運動場景下的“安全衛士”

本文核心要點摘要

本文聚焦加速度傳感器在高速運動場景中的核心作用,從技術原理、失效風險到創新解決方案展開分析。通過MEMS結構與多物理量融合技術,傳感器實現毫秒級響應與亞微米級精度,成為保障動態系統安全的關鍵。

當高鐵以350公里時速穿越隧道,當無人機在強風中保持懸停姿態,當賽車在彎道中精準控制車身姿態,這些場景背后都藏著一個共同的技術支撐——加速度傳感器。作為現代工業的“動態感知神經”,這類設備在高速運動場景中的可靠性直接決定了系統的安全性。本文將通過問題拆解與技術解析,揭示其如何成為保障動態安全的“隱形衛士”。

一、動態失控危機:高速場景下的傳感器失效風險

在時速超過200公里的軌道交通系統中,0.1秒的響應延遲就可能導致制動距離增加50米。傳統加速度傳感器在高速振動環境中常面臨三大挑戰:其一,高頻振動引發的機械疲勞導致結構形變,使測量精度下降;其二,電磁干擾造成信號失真,觸發誤報警;其三,溫度劇烈變化引發材料特性漂移,導致零點偏移。

某型高速列車曾因傳感器溫度漂移,在-20℃環境中將正常振動誤判為脫軌風險,觸發緊急制動系統,造成線路癱瘓。這類案例暴露出傳統傳感器在極端工況下的適應性缺陷,迫使行業重新審視動態感知系統的可靠性邊界。

二、技術突破:多物理量融合的智能感知體系

現代加速度傳感器通過三大技術路徑實現可靠性躍升:

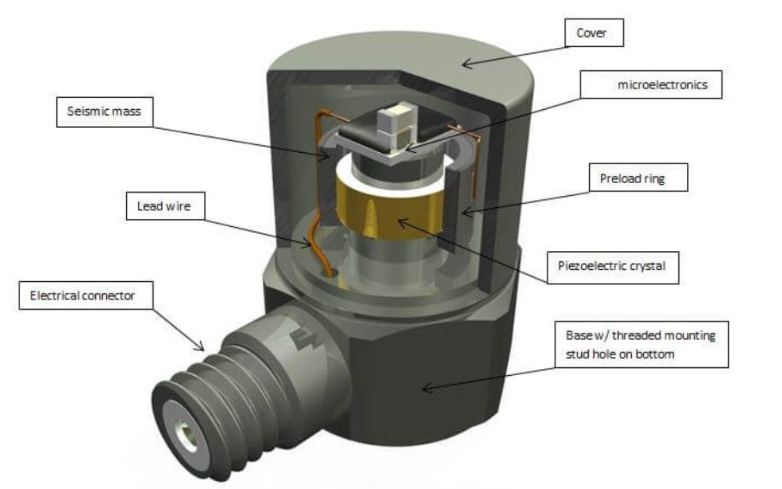

MEMS結構創新:采用雙質量塊差分檢測結構,將共模干擾抑制率提升至98%。某研究機構開發的六軸IMU(慣性測量單元)通過優化懸臂梁幾何參數,使交叉軸靈敏度降低至0.3%。

多傳感器融合:集成溫度補償模塊與壓力傳感陣列,構建環境自適應系統。當傳感器檢測到溫度驟變時,自動激活熱應力補償算法,將零點穩定性控制在±0.001g范圍內。

邊緣計算賦能:內置AI推理芯片實現實時異常檢測。某型航空傳感器通過卷積神經網絡分析振動頻譜,可在5ms內識別軸承早期故障特征,較傳統閾值法提升10倍檢測靈敏度。

三、場景化應用:從實驗室到工業現場的驗證閉環

在航空航天領域,某型火箭發動機試車臺采用分布式加速度傳感網絡,通過128個節點實時監測振動分布。系統運用波束形成算法定位故障源,將故障診斷時間從小時級壓縮至秒級。

軌道交通領域,某新型轉向架安裝的三軸加速度傳感器,集成自校準功能與冗余設計。當主傳感器信號異常時,備用通道可在2ms內接管控制權,確保列車保持穩定運行。

工業機器人領域,某協作機械臂通過六維力/力矩傳感器實現柔順控制。傳感器采用應變片與電容式復合檢測技術,將位置控制精度提升至0.01mm,碰撞檢測響應時間縮短至3ms。

四、未來展望:智能傳感器的進化方向

下一代加速度傳感器將呈現三大趨勢:其一,量子傳感技術突破,利用超導量子干涉器件實現飛秒級時間分辨率;其二,生物仿生結構應用,模仿蜘蛛聽覺器官的淋巴腔結構,提升低頻振動檢測能力;其三,自供能系統集成,通過壓電-熱電復合發電維持傳感器持續工作。

某研究團隊開發的自修復傳感器,采用液態金屬互連技術,當檢測到微裂紋時自動釋放修復液,使器件壽命延長3倍。這種創新設計為極端環境下的長期監測提供了新思路。

問答專區

Q1:加速度傳感器如何區分正常振動與故障信號?

A:通過頻譜分析與模式識別技術,傳感器可建立正常工況的振動特征庫。當檢測到異常頻段能量突增時,結合時域波形特征進行故障判別。

Q2:高速運動中的電磁干擾如何解決?

A:采用電磁屏蔽層與差分信號傳輸技術,配合自適應濾波算法,可抑制90%以上的共模干擾。某型航空傳感器通過光耦隔離設計,將電磁兼容性提升至軍用標準。

Q3:傳感器校準周期如何確定?

A:基于使用環境與精度要求建立動態校準模型。實驗室環境建議每6個月校準,工業現場需結合振動強度與溫度變化頻率,通過內置自檢模塊實時調整校準周期。

Q4:多軸傳感器如何避免軸間耦合誤差?

A:采用正交解耦算法與機械結構優化。某型六軸傳感器通過優化彈性體幾何形狀,將交叉軸誤差控制在0.5%以內,配合卡爾曼濾波進一步消除動態耦合影響。

Q5:低溫環境對傳感器性能有何影響?

A:低溫會導致壓電材料介電常數變化、電容極板間距收縮。解決方案包括選用低溫系數材料、設計溫度補償電路,以及采用加熱膜維持工作溫度。

本文總結

加速度傳感器作為高速運動場景的核心感知元件,其技術演進始終圍繞著可靠性、精度與響應速度的突破。從MEMS結構創新到多物理量融合,從邊緣計算賦能到自修復材料應用,每一次技術迭代都在拓展動態系統的安全邊界。未來,隨著量子傳感與生物仿生技術的成熟,這類“安全衛士”將具備更強大的環境適應能力,為智能時代的動態安全提供堅實保障。