物流運(yùn)輸怕貨物變質(zhì)?通用傳感器監(jiān)測溫濕度還能看振動(dòng)?

核心要點(diǎn)摘要

在物流運(yùn)輸?shù)膹?fù)雜鏈條中,貨物安全始終是核心痛點(diǎn)。尤其是生鮮食品、精密儀器等對環(huán)境敏感的貨物,運(yùn)輸途中一旦遭遇溫濕度異常或劇烈振動(dòng),輕則品質(zhì)受損,重則直接報(bào)廢。如何實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸全流程的實(shí)時(shí)監(jiān)控?本文將解析通用傳感器技術(shù)如何破解這一難題,為物流從業(yè)者提供可落地的解決方案。

一、運(yùn)輸變質(zhì)的“隱形殺手”:環(huán)境失控的連鎖反應(yīng)

1. 溫濕度失控的致命影響

生鮮食品在0-4℃冷藏鏈中斷僅2小時(shí),細(xì)菌繁殖速度將提升300%;藥品運(yùn)輸中濕度超標(biāo)可能導(dǎo)致藥效衰減50%以上。傳統(tǒng)運(yùn)輸依賴人工抽檢,難以覆蓋全流程,環(huán)境失控往往在貨物抵達(dá)時(shí)才被發(fā)現(xiàn)。

2. 振動(dòng)損傷的隱蔽性

精密儀器在運(yùn)輸中承受的振動(dòng)加速度超過0.5g時(shí),內(nèi)部元件可能產(chǎn)生微裂紋。例如,某電子元件廠商曾因未監(jiān)測運(yùn)輸振動(dòng),導(dǎo)致30%產(chǎn)品因隱性損傷在客戶使用3個(gè)月后失效。

3. 多因素疊加的復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)

高溫環(huán)境會加速振動(dòng)對貨物的損傷,而濕度波動(dòng)可能改變包裝材料的緩沖性能。某冷鏈物流案例顯示,溫濕度異常與振動(dòng)疊加時(shí),貨物損壞率是單一因素影響的2.3倍。

二、通用傳感器:運(yùn)輸環(huán)境的“全科醫(yī)生”

1. 多參數(shù)集成監(jiān)測技術(shù)

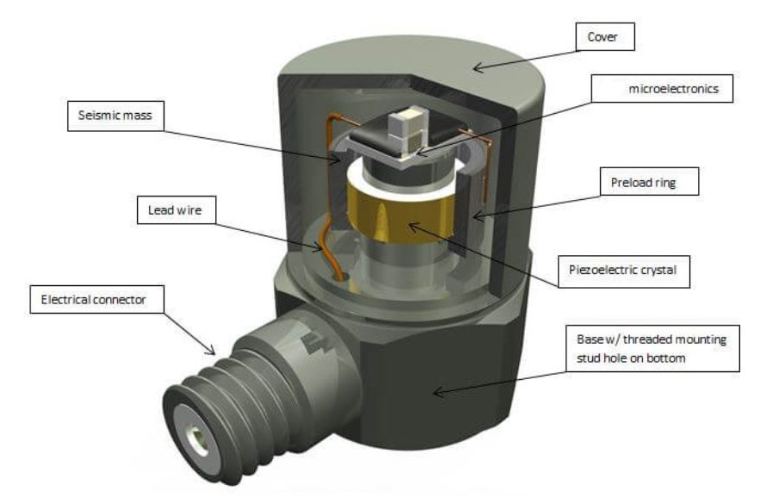

現(xiàn)代通用傳感器采用MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))工藝,將溫濕度傳感器、三軸加速度計(jì)、氣壓計(jì)等模塊集成于硬幣大小的芯片中。其核心優(yōu)勢在于:

溫濕度測量精度達(dá)±0.5℃、±3%RH

振動(dòng)監(jiān)測頻率范圍覆蓋0.1-1000Hz

支持IP67級防水防塵,適應(yīng)-40℃~85℃極端環(huán)境

2. 物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)下的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流

傳感器通過LoRa或NB-IoT低功耗廣域網(wǎng),將數(shù)據(jù)傳輸至云端平臺。典型系統(tǒng)架構(gòu)包含三層:

感知層:傳感器節(jié)點(diǎn)每5分鐘采集一次數(shù)據(jù)

網(wǎng)絡(luò)層:采用MQTT協(xié)議實(shí)現(xiàn)高效傳輸

應(yīng)用層:云端平臺提供實(shí)時(shí)地圖軌跡、環(huán)境曲線圖及異常報(bào)警功能

3. 智能預(yù)警算法的應(yīng)用

基于機(jī)器學(xué)習(xí)的預(yù)警模型可識別異常模式:

溫濕度突變檢測:通過滑動(dòng)窗口算法捕捉10分鐘內(nèi)的參數(shù)跳變

振動(dòng)沖擊識別:采用FFT變換分析振動(dòng)頻譜,區(qū)分正常運(yùn)輸與跌落事件

多參數(shù)關(guān)聯(lián)分析:建立溫濕度-振動(dòng)耦合模型,提前4小時(shí)預(yù)測貨物變質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

三、從監(jiān)測到管控:構(gòu)建運(yùn)輸質(zhì)量閉環(huán)

1. 動(dòng)態(tài)路徑優(yōu)化系統(tǒng)

結(jié)合實(shí)時(shí)環(huán)境數(shù)據(jù)與GIS系統(tǒng),動(dòng)態(tài)調(diào)整運(yùn)輸路線。例如,當(dāng)某路段因暴雨導(dǎo)致濕度超標(biāo)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)規(guī)劃繞行方案,避免貨物暴露在潮濕環(huán)境中。

2. 包裝材料智能匹配

根據(jù)傳感器歷史數(shù)據(jù)建立包裝數(shù)據(jù)庫,為不同貨物推薦最優(yōu)緩沖方案。例如,某醫(yī)療器械公司通過分析3000次運(yùn)輸數(shù)據(jù),將包裝成本降低18%的同時(shí),損壞率下降至0.3%。

3. 區(qū)塊鏈溯源體系

將傳感器數(shù)據(jù)上鏈存儲,實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸全流程可追溯。某進(jìn)口水果案例顯示,區(qū)塊鏈溯源使客戶投訴處理時(shí)間從72小時(shí)縮短至4小時(shí),復(fù)購率提升25%。

常見問題解答

Q1:傳感器安裝是否會影響貨物裝載?

A:現(xiàn)代傳感器采用超薄設(shè)計(jì)(厚度<5mm),可通過魔術(shù)貼或磁吸方式固定于包裝箱內(nèi)壁,不影響堆碼作業(yè)。

Q2:多式聯(lián)運(yùn)中如何保證數(shù)據(jù)連續(xù)性?

A:采用多模通信模塊,自動(dòng)切換4G/5G/衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò),確保在隧道、山區(qū)等信號盲區(qū)仍能存儲數(shù)據(jù),網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后自動(dòng)補(bǔ)傳。

Q3:振動(dòng)監(jiān)測能否區(qū)分運(yùn)輸方式?

A:通過分析振動(dòng)頻譜特征,可識別公路運(yùn)輸(1-20Hz)、鐵路運(yùn)輸(0.5-10Hz)、航空運(yùn)輸(20-100Hz)等典型模式。

Q4:傳感器電池壽命如何保障?

A:采用低功耗設(shè)計(jì),典型場景下(每5分鐘采集一次)續(xù)航可達(dá)3年,支持太陽能輔助供電或感應(yīng)式充電。

Q5:數(shù)據(jù)安全如何保證?

A:采用AES-256加密算法傳輸數(shù)據(jù),云端平臺通過ISO27001認(rèn)證,支持私有化部署滿足企業(yè)定制化需求。

本文總結(jié)

通用傳感器技術(shù)通過多參數(shù)集成監(jiān)測、物聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)傳輸與智能預(yù)警算法,構(gòu)建起運(yùn)輸環(huán)境的全維度管控體系。從動(dòng)態(tài)路徑優(yōu)化到包裝材料智能匹配,從區(qū)塊鏈溯源到多式聯(lián)運(yùn)無縫銜接,這項(xiàng)技術(shù)正在重塑物流行業(yè)的質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)。對于運(yùn)輸企業(yè)而言,部署傳感器不僅是風(fēng)險(xiǎn)防控手段,更是提升客戶信任度、構(gòu)建差異化競爭力的關(guān)鍵戰(zhàn)略投資。