通用傳感器 “通用” 的秘訣:它能靈活切換檢測(cè)模式嗎??

核心要點(diǎn)摘要

在工業(yè)自動(dòng)化與智能設(shè)備飛速發(fā)展的當(dāng)下,傳感器作為感知環(huán)境的關(guān)鍵部件,其性能直接影響系統(tǒng)的精準(zhǔn)度與適應(yīng)性。傳統(tǒng)傳感器往往因功能單一、場(chǎng)景適配性差而受限,而具備“通用性”的傳感器逐漸成為行業(yè)焦點(diǎn)。本文將深入探討通用傳感器實(shí)現(xiàn)“通用”的核心機(jī)制,重點(diǎn)解析其檢測(cè)模式切換能力如何突破技術(shù)瓶頸,并分析其在實(shí)際應(yīng)用中的價(jià)值。

通用傳感器通過動(dòng)態(tài)調(diào)整檢測(cè)模式實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景適配,其核心在于硬件可重構(gòu)設(shè)計(jì)與軟件算法的協(xié)同優(yōu)化,涵蓋信號(hào)處理、環(huán)境自適應(yīng)、多模態(tài)融合等技術(shù),解決了傳統(tǒng)傳感器功能固化、維護(hù)成本高等痛點(diǎn)。

一、通用傳感器的“通用性”從何而來?

傳統(tǒng)傳感器通常針對(duì)特定參數(shù)(如溫度、壓力)設(shè)計(jì),若需檢測(cè)新參數(shù)或環(huán)境變化,需更換設(shè)備或重新校準(zhǔn),導(dǎo)致成本高、效率低。而通用傳感器宣稱可“一機(jī)多用”,其關(guān)鍵在于動(dòng)態(tài)調(diào)整檢測(cè)模式的能力。這種能力如何實(shí)現(xiàn)?是否存在技術(shù)瓶頸?

用戶痛點(diǎn)場(chǎng)景:

工業(yè)產(chǎn)線:同一設(shè)備需檢測(cè)振動(dòng)、溫度、聲波等多參數(shù),傳統(tǒng)方案需部署多類傳感器,增加布線復(fù)雜度。

環(huán)境監(jiān)測(cè):野外傳感器需同時(shí)應(yīng)對(duì)光照、濕度、氣體濃度變化,單一模式設(shè)備易失效。

智能家居:用戶希望一個(gè)傳感器實(shí)現(xiàn)人體感應(yīng)、動(dòng)作識(shí)別、環(huán)境光調(diào)節(jié),傳統(tǒng)產(chǎn)品難以滿足。

二、檢測(cè)模式切換的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑

通用傳感器的“通用性”依賴硬件與軟件的協(xié)同創(chuàng)新,其技術(shù)實(shí)現(xiàn)可分為三個(gè)層次:

1. 硬件層:可重構(gòu)傳感器陣列

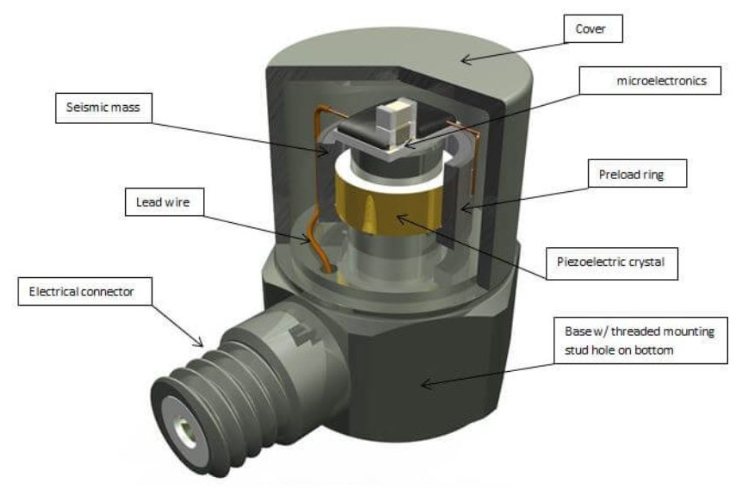

通過集成多模態(tài)敏感元件(如壓電、熱電、光電復(fù)合材料),傳感器可同時(shí)捕獲多種物理信號(hào)。例如,微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)可將加速度計(jì)、陀螺儀、磁力計(jì)集成于單一芯片,通過開關(guān)電路選擇激活特定模塊,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)模式的物理切換。

2. 信號(hào)處理層:動(dòng)態(tài)濾波與特征提取

不同檢測(cè)模式對(duì)應(yīng)不同的信號(hào)特征(如振動(dòng)信號(hào)的頻譜、溫度信號(hào)的幅值)。通用傳感器需配備可編程信號(hào)處理器(如FPGA或?qū)S肁SIC),通過算法動(dòng)態(tài)調(diào)整濾波參數(shù)、采樣頻率等,確保信號(hào)質(zhì)量。例如,在檢測(cè)低頻振動(dòng)時(shí),處理器可降低高頻噪聲干擾,提升信噪比。

3. 軟件層:環(huán)境自適應(yīng)與多模態(tài)融合

傳感器需通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法識(shí)別當(dāng)前場(chǎng)景,自動(dòng)選擇最優(yōu)檢測(cè)模式。例如:

環(huán)境感知:利用光照傳感器數(shù)據(jù)判斷是否切換至紅外檢測(cè)模式;

數(shù)據(jù)融合:將溫度、濕度、氣體濃度數(shù)據(jù)輸入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),輸出綜合環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

故障自檢:通過對(duì)比歷史數(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)信號(hào),動(dòng)態(tài)修正檢測(cè)參數(shù),避免模式切換導(dǎo)致的誤差累積。

技術(shù)挑戰(zhàn):

功耗平衡:多模式運(yùn)行可能增加能耗,需優(yōu)化低功耗設(shè)計(jì)(如事件驅(qū)動(dòng)采樣);

實(shí)時(shí)性要求:模式切換需在毫秒級(jí)完成,避免數(shù)據(jù)丟失;

算法魯棒性:復(fù)雜環(huán)境可能干擾信號(hào),需增強(qiáng)算法抗干擾能力。

三、解決問題:通用傳感器的應(yīng)用價(jià)值與未來方向

通用傳感器的檢測(cè)模式切換能力,為其在多領(lǐng)域的應(yīng)用提供了可能:

1. 工業(yè)自動(dòng)化:柔性產(chǎn)線適配

在汽車制造中,通用傳感器可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)焊接溫度、機(jī)械臂振動(dòng)、零部件應(yīng)力,通過模式切換適應(yīng)不同工位需求,減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間。

2. 智慧城市:基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測(cè)

橋梁健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,傳感器可交替檢測(cè)結(jié)構(gòu)應(yīng)變、環(huán)境腐蝕、車輛荷載,通過多模態(tài)數(shù)據(jù)融合評(píng)估橋梁壽命,降低維護(hù)成本。

3. 醫(yī)療健康:可穿戴設(shè)備升級(jí)

未來智能手環(huán)可能集成心電圖、血氧、皮膚電反應(yīng)檢測(cè)功能,通過用戶活動(dòng)狀態(tài)(如運(yùn)動(dòng)、睡眠)自動(dòng)切換檢測(cè)模式,提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

未來趨勢(shì):

邊緣計(jì)算集成:將模式切換算法下沉至傳感器本地,減少云端依賴;

標(biāo)準(zhǔn)化接口:推動(dòng)通用傳感器與物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)兼容,加速生態(tài)建設(shè);

生物啟發(fā)設(shè)計(jì):模仿人類感官的“自適應(yīng)感知”機(jī)制,提升環(huán)境適應(yīng)性。

問答列表

Q1:通用傳感器能否完全替代專用傳感器?

A:通用傳感器適合多參數(shù)、動(dòng)態(tài)場(chǎng)景,但專用傳感器在單一參數(shù)的精度和成本上仍有優(yōu)勢(shì),兩者將長(zhǎng)期共存。

Q2:模式切換是否會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)延遲?

A:通過硬件加速和算法優(yōu)化,現(xiàn)代通用傳感器可實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)切換,對(duì)實(shí)時(shí)性影響極小。

Q3:如何保障模式切換后的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?

A:需結(jié)合自校準(zhǔn)算法和歷史數(shù)據(jù)比對(duì),定期修正檢測(cè)參數(shù),避免誤差累積。

Q4:通用傳感器的維護(hù)成本是否更高?

A:雖然初期成本較高,但因其功能集成度高,長(zhǎng)期看可減少設(shè)備數(shù)量和布線成本,總體維護(hù)成本更低。

Q5:未來通用傳感器會(huì)向哪些方向發(fā)展?

A:重點(diǎn)方向包括更低功耗、更強(qiáng)抗干擾能力、與AIoT深度融合,以及更友好的開發(fā)接口。

本文總結(jié)

通用傳感器的“通用性”核心在于檢測(cè)模式的動(dòng)態(tài)切換,其通過硬件可重構(gòu)設(shè)計(jì)、智能信號(hào)處理和環(huán)境自適應(yīng)算法,實(shí)現(xiàn)了多場(chǎng)景、多參數(shù)的靈活適配。盡管面臨功耗、實(shí)時(shí)性等挑戰(zhàn),但隨著邊緣計(jì)算和生物啟發(fā)技術(shù)的融合,通用傳感器將在工業(yè)、醫(yī)療、城市管理等領(lǐng)域發(fā)揮更大價(jià)值,推動(dòng)感知技術(shù)向“一機(jī)多用”的智能化方向演進(jìn)。