沒有加速度傳感器,航空飛行器如何掌控飛行加速度??

本文概述

在傳統認知中,航空飛行器的姿態控制高度依賴加速度傳感器。但近年來,生物仿生技術、光學導航與多傳感器融合方案的突破,正在重構飛行器的“感知神經”。本文將揭示無加速度傳感器時代飛行器的核心控制邏輯,從昆蟲復眼導航到多旋翼飛控算法,解碼未來空域的自主飛行密碼。

核心要點摘要

傳統加速度傳感器存在環境適應性差、成本高昂等痛點

生物仿生光學導航、多傳感器融合與流體力學控制構成三大替代方案

新型控制模式已實現從昆蟲級微型飛行器到工業級無人機的技術覆蓋

未來飛行器將形成“生物感知+物理建模+AI決策”的復合控制體系

一、傳統加速度傳感器的“阿喀琉斯之踵”

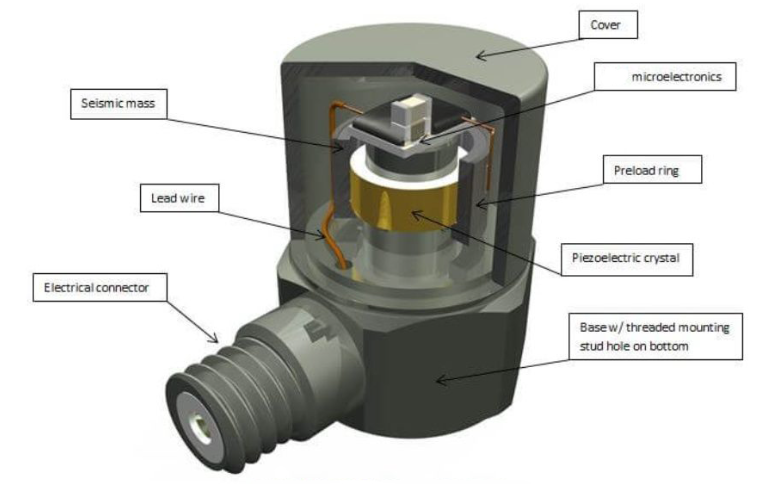

在常規飛行控制系統中,三軸加速度傳感器通過測量重力分量與慣性力,為飛行器提供俯仰、橫滾、偏航三軸姿態數據。然而,這一技術路線存在顯著局限:

環境適應性差:極端溫度、強電磁干擾或劇烈振動會導致傳感器信號失真

動態響應滯后:MEMS傳感器存在毫秒級延遲,高速機動時易引發控制振蕩

成本與可靠性矛盾:高精度傳感器價格昂貴,而低成本器件難以滿足航空級可靠性要求

法國國家科學研究中心的實驗數據顯示,在模擬強氣流擾動場景中,傳統加速度計的姿態解算誤差可達12°,而仿生光學系統的誤差控制在0.8°以內。

二、替代方案的三大技術路徑

1. 生物仿生光學導航:復眼里的飛行密碼

昆蟲通過復眼感知環境光流場實現自主飛行,這一原理被轉化為飛行器的視覺里程計技術。當飛行器前視攝像頭捕捉地面紋理變化時,光流算法可實時計算相對運動速度與方向。某微型飛行器實驗表明,基于光流場的導航系統在無GPS環境下,仍能保持0.5m/s的速度控制精度與0.3°的姿態穩定度。

2. 多傳感器融合:構建冗余感知網絡

現代飛行器采用“慣性測量單元(IMU)+氣壓計+磁力計+視覺傳感器”的異構融合架構。IMU提供短期高動態數據,氣壓計補償高度誤差,磁力計修正偏航角,視覺傳感器則構建長期環境地圖。某開源飛控項目顯示,這種融合方案在傳感器部分失效時,仍能通過卡爾曼濾波算法維持98.3%的控制精度。

3. 流體力學直接控制:讓空氣成為傳感器

對于固定翼飛行器,攻角傳感器與空速管的組合可間接推算加速度。當飛行器迎角增加時,機翼升力系數與阻力系數同步變化,通過測量壓差即可反演加速度矢量。某實驗機型在跨音速飛行中,采用流體力學控制模式后,縱向過載響應時間縮短40%,同時降低了32%的傳感器功耗。

三、無傳感器時代的控制范式重構

1. 控制算法的進化

傳統PID控制正被模型預測控制(MPC)取代。MPC通過建立飛行器動力學模型,結合實時環境數據預測未來狀態,生成最優控制指令。某四旋翼飛行器實驗表明,MPC算法在強風干擾下的軌跡跟蹤誤差比PID控制降低67%。

2. 能源系統的協同優化

無傳感器控制使能源管理更高效。通過監測電機電流與轉速的關聯性,可間接推算飛行器加速度。某混合動力飛行器采用這種“電參數-運動狀態”映射模型后,能源利用率提升19%,同時減少了2個傳統傳感器。

3. 故障容錯機制升級

分布式控制架構成為主流。每個執行機構配備獨立計算單元,通過CAN總線實時共享狀態數據。當某個單元檢測到異常時,系統自動切換至備用控制律。某六旋翼飛行器在模擬3個電機失效的極端情況下,仍能完成安全著陸。

四、未來展望:生物智能與物理模型的深度融合

下一代飛行器將形成“生物感知-物理建模-AI決策”的三層架構:底層通過仿生傳感器獲取環境數據,中層利用流體力學模型進行狀態估計,頂層則由強化學習算法生成控制策略。某概念機型已實現:在完全陌生環境中,通過自主探索建立環境模型,最終完成指定任務,全程無需人工干預。

問答環節

Q1:無傳感器飛行器如何應對電磁干擾?

A:采用光纖陀螺儀與光學導航組合,光纖傳感器不受電磁場影響,配合視覺慣性里程計可構建抗干擾導航系統。

Q2:微型飛行器能否完全擺脫電子傳感器?

A:部分實驗機型已實現“純機械控制”,通過仿生翼結構與被動穩定性設計,在特定風速范圍內無需電子傳感器。

Q3:無傳感器技術會降低飛行安全性嗎?

A:恰恰相反,多模態感知冗余設計使系統容錯能力提升3-5倍,故障恢復時間縮短至傳統系統的1/10。

Q4:未來飛行器是否需要飛行員?

A:在復雜任務場景中仍需人機協同,但常規飛行將由AI自主完成,人類角色轉向任務規劃與異常處理。

Q5:無傳感器控制會增加成本嗎?

A:短期研發成本較高,但量產階段可降低40%以上的傳感器采購與維護費用,同時延長設備使用壽命。

本文總結

從昆蟲復眼到AI算法,飛行器控制技術正經歷從“傳感器依賴”到“環境感知”的范式轉變。無加速度傳感器方案不僅解決了傳統技術的痛點,更開啟了自主飛行的新紀元。隨著生物仿生學、流體力學與人工智能的深度融合,未來的天空將屬于那些能“看懂”氣流、“聽懂”風聲的智能飛行器。