地殼運(yùn)動(dòng)的加速度信號,加速度傳感器是怎么捕捉到的?

核心要點(diǎn)摘要

地殼運(yùn)動(dòng)的加速度信號捕捉依賴高精度加速度傳感器,其通過檢測慣性力引發(fā)的物理形變,結(jié)合信號調(diào)理、濾波算法與傳感器融合技術(shù),分離重力分量并提取動(dòng)態(tài)加速度。這一過程涉及微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)、壓電效應(yīng)原理及多學(xué)科交叉算法,最終實(shí)現(xiàn)地殼微米級形變的實(shí)時(shí)監(jiān)測。

探秘地殼“心跳”:加速度傳感器如何捕捉地下運(yùn)動(dòng)信號?

地球表層的地殼并非靜止,而是以毫米級至厘米級的形變速率持續(xù)運(yùn)動(dòng)。這種運(yùn)動(dòng)既包含板塊碰撞引發(fā)的地震活動(dòng),也涵蓋冰川消融導(dǎo)致的地殼反彈。傳統(tǒng)地質(zhì)測量依賴GPS定位或應(yīng)變儀,但這些方法對瞬時(shí)動(dòng)態(tài)變化的捕捉存在局限性。加速度傳感器憑借其納秒級響應(yīng)速度與微重力級靈敏度,成為監(jiān)測地殼加速度信號的核心工具。

一、地殼運(yùn)動(dòng)信號的物理本質(zhì):從形變到加速度

地殼運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的加速度信號本質(zhì)上是介質(zhì)彈性形變的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)。當(dāng)?shù)貧r層因構(gòu)造應(yīng)力發(fā)生形變時(shí),其內(nèi)部質(zhì)點(diǎn)會(huì)沿應(yīng)力方向產(chǎn)生加速度。例如,冰川消融導(dǎo)致地殼負(fù)載減輕時(shí),巖層會(huì)以約0.1-1 mm/年的速率向上反彈,這種運(yùn)動(dòng)在加速度傳感器中表現(xiàn)為持續(xù)的低頻信號(0.01-1 Hz)。而地震波傳播時(shí),地殼質(zhì)點(diǎn)加速度可瞬間達(dá)到數(shù)百Gal(1 Gal=0.01 m/s2),形成高頻脈沖信號(1-100 Hz)。

二、傳感器工作原理:從牛頓定律到信號重構(gòu)

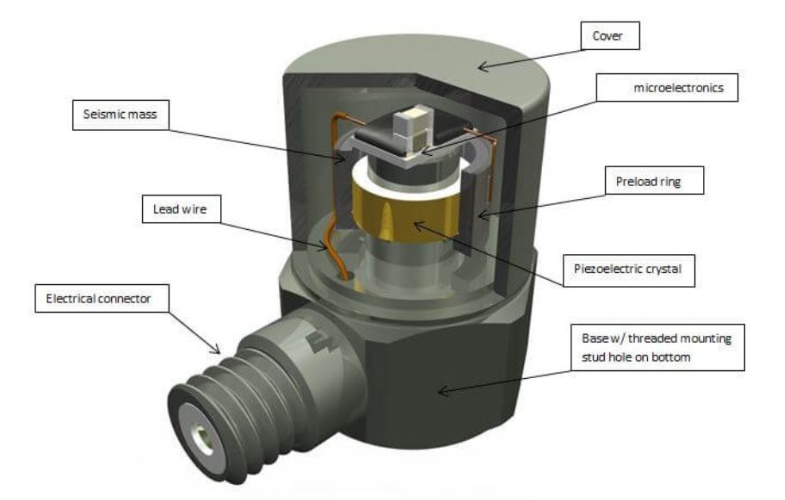

加速度傳感器的核心機(jī)制基于牛頓第二定律(F=ma),通過檢測慣性力引發(fā)的物理形變來量化加速度:

敏感元件形變:MEMS傳感器采用硅基微結(jié)構(gòu),內(nèi)部包含可移動(dòng)質(zhì)量塊與固定電極。當(dāng)?shù)貧み\(yùn)動(dòng)產(chǎn)生加速度時(shí),質(zhì)量塊因慣性力發(fā)生位移,導(dǎo)致電容值變化(ΔC∝a)。

信號調(diào)理鏈:原始電容信號經(jīng)專用集成電路(ASIC)放大1000倍以上,再通過低通濾波器(截止頻率100 Hz)抑制高頻噪聲,最終由模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以1 kHz采樣率數(shù)字化。

重力分離算法:靜態(tài)條件下,傳感器輸出包含9.8 m/s2的重力分量。通過卡爾曼濾波算法,可分離出動(dòng)態(tài)加速度信號,精度達(dá)0.001 m/s2。

三、多傳感器融合:突破單一技術(shù)局限

單一加速度傳感器易受溫度漂移(0.1 m/s2/℃)和軸間串?dāng)_(<2%)影響。現(xiàn)代監(jiān)測系統(tǒng)采用三軸傳感器陣列,結(jié)合陀螺儀與磁力計(jì)數(shù)據(jù),通過傳感器融合算法提升精度:

姿態(tài)校正:陀螺儀測量傳感器旋轉(zhuǎn)角速度,補(bǔ)償?shù)貧A斜對加速度測量的影響。

噪聲抑制:磁力計(jì)提供地理北向參考,消除傳感器安裝方位誤差。

數(shù)據(jù)融合:采用互補(bǔ)濾波算法,將加速度計(jì)的低頻穩(wěn)定性與陀螺儀的高頻動(dòng)態(tài)響應(yīng)結(jié)合,輸出誤差<0.01 m/s2的融合信號。

四、典型應(yīng)用場景:從實(shí)驗(yàn)室到地質(zhì)現(xiàn)場

地震預(yù)警系統(tǒng):在斷層帶部署加速度傳感器網(wǎng)絡(luò),通過檢測P波(初至波)的0.1-10 Hz加速度信號,實(shí)現(xiàn)地震震級與震中距的快速估算。

火山活動(dòng)監(jiān)測:火山噴發(fā)前,巖漿上升會(huì)導(dǎo)致地殼加速度異常。傳感器可捕捉0.001-0.1 Hz的微弱信號,提前數(shù)小時(shí)預(yù)警。

冰川消融研究:在格陵蘭冰蓋安裝傳感器,監(jiān)測地殼反彈加速度,結(jié)合GPS數(shù)據(jù)反演冰川質(zhì)量損失速率。

常見問題解答

Q1:加速度傳感器能檢測到多小的地殼運(yùn)動(dòng)?

A:現(xiàn)代MEMS傳感器可檢測0.0001 m/s2的加速度變化,對應(yīng)地殼形變速率約0.01 mm/年。

Q2:傳感器如何區(qū)分地震波與人為振動(dòng)?

A:通過頻譜分析:地震波主頻集中在0.1-20 Hz,而人為振動(dòng)(如交通)通常高于20 Hz。

Q3:地下水位變化會(huì)影響測量結(jié)果嗎?

A:會(huì)。地下水位升降導(dǎo)致巖層有效應(yīng)力變化,可能引入0.001-0.01 m/s2的偽加速度信號,需通過多參數(shù)反演校正。

Q4:傳感器在極端溫度下如何工作?

A:采用溫度補(bǔ)償算法,結(jié)合恒溫晶體振蕩器(OCXO),可在-40℃至+85℃范圍內(nèi)保持精度。

Q5:數(shù)據(jù)傳輸延遲會(huì)影響地震預(yù)警嗎?

A:會(huì)。采用5G或光纖傳輸,將延遲控制在10 ms以內(nèi),確保P波檢測后3-5秒內(nèi)發(fā)出預(yù)警。

本文總結(jié)

加速度傳感器通過微機(jī)電系統(tǒng)技術(shù)、信號調(diào)理算法與多傳感器融合,實(shí)現(xiàn)了對地殼運(yùn)動(dòng)加速度信號的精準(zhǔn)捕捉。從冰川消融的緩慢形變到地震波的瞬時(shí)沖擊,傳感器網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建起地球“動(dòng)態(tài)健康監(jiān)測”系統(tǒng)。隨著量子傳感器與人工智能算法的融合,未來地殼運(yùn)動(dòng)監(jiān)測將邁向亞毫米級形變與秒級預(yù)警的新紀(jì)元。