探秘加速度傳感器:科學儀器中測量運動的“精準標尺”

核心要點摘要

加速度傳感器基于牛頓第二定律,通過質量塊位移與物理效應轉換實現運動測量,技術類型涵蓋壓電式、壓阻式、電容式等,應用場景從消費電子延伸至航空航天,未來向微型化、智能化方向發展。

一、運動測量為何需要“精準標尺”?

在工業領域,設備振動異常若未及時檢測,可能引發災難性故障;在醫療領域,跌倒檢測的延遲可能危及患者生命;在消費電子領域,屏幕自動旋轉的卡頓會嚴重影響用戶體驗。這些場景的共同痛點在于:如何實時、精準地捕捉物體的運動狀態?傳統機械式測量方法存在響應滯后、精度不足等問題,而加速度傳感器憑借其微秒級響應速度與毫克級測量精度,成為解決這一難題的關鍵技術。

二、加速度傳感器如何實現“精準測量”?

1. 核心工作原理:牛頓第二定律的微觀實現

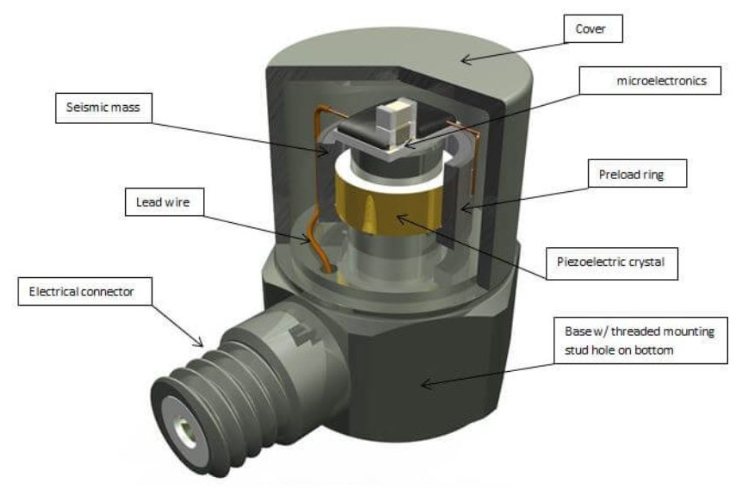

加速度傳感器的基礎是“質量-彈簧-阻尼”系統。當物體加速運動時,內部質量塊因慣性產生位移,通過壓電效應、壓阻效應或電容變化等物理機制,將位移轉化為電信號。例如:

壓電式傳感器:利用石英晶體受壓產生電荷的特性,適合高頻振動測量,但無法感知靜態加速度;

壓阻式傳感器:通過硅材料變形改變電阻值,可同時測量靜態與動態加速度,成本較低;

電容式傳感器:通過質量塊位移改變電容極板間距,分辨率高,常用于傾斜角測量。

2. 技術突破:從實驗室到千行百業

現代加速度傳感器通過MEMS(微機電系統)技術實現微型化,典型芯片尺寸僅2×2×0.7毫米,卻能集成三軸測量功能。其性能提升體現在:

低功耗設計:部分型號工作電流低于70微安,滿足可穿戴設備續航需求;

抗沖擊能力:某些傳感器可承受5000g沖擊,適用于汽車碰撞試驗;

環境適應性:工作溫度范圍擴展至-40℃至125℃,滿足極端環境需求。

三、解決問題:加速度傳感器的“跨界應用”

1. 消費電子:重塑人機交互體驗

智能手機通過三軸加速度傳感器實現屏幕自動旋轉、計步器功能與游戲體感控制。例如,計步算法通過檢測合加速度的過零點與峰值,結合時間閾值過濾誤動作,準確率可達95%以上。

2. 工業監測:預防性維護的“聽診器”

在風力發電機組中,加速度傳感器可實時監測主軸振動頻率,通過FFT(快速傅里葉變換)分析識別軸承磨損、齒輪故障等早期征兆,將設備停機時間減少60%。

3. 醫療健康:無創監測的生命守護者

胎兒心率檢測儀利用加速度傳感器捕捉孕婦腹部振動信號,通過濾波算法提取胎心頻率,避免超聲多普勒儀對胎兒的潛在影響,實現家庭化安全監測。

4. 自動駕駛:安全系統的“神經末梢”

電子穩定程序(ESP)通過加速度傳感器測量橫向加速度,結合陀螺儀數據計算車輛偏航角,當檢測到轉向不足時自動制動內側車輪,將側滑風險降低80%。

四、未來展望:智能化與多模態融合

下一代加速度傳感器將向兩個方向演進:

邊緣計算能力:集成AI算法實現實時運動模式識別,例如在無人機墜落前0.1秒觸發保護機制;

多傳感器融合:與陀螺儀、磁力計組成九軸IMU(慣性測量單元),通過卡爾曼濾波算法提升姿態解算精度,應用于VR/AR設備與機器人導航。

常見問題解答

Q1:加速度傳感器能測量哪些物理量?

A:可測量線性加速度(包括重力加速度)、振動幅度與沖擊強度,部分型號通過積分運算可間接計算速度與位移。

Q2:如何選擇適合的加速度傳感器?

A:需綜合考慮量程(如±2g至±2000g)、頻響范圍(0.1Hz-10kHz)、輸出方式(模擬/數字)與環境適應性(溫度、抗沖擊等級)。

Q3:加速度傳感器與陀螺儀的區別是什么?

A:加速度傳感器測量線性運動,陀螺儀測量角速度,二者常組合使用以實現六自由度運動追蹤。

Q4:消費級與工業級傳感器有何差異?

A:工業級傳感器在精度(±0.1% vs ±1%)、溫度穩定性(-40℃~125℃ vs 0℃~70℃)與壽命(10年 vs 3年)上顯著優于消費級產品。

Q5:加速度傳感器會失效嗎?如何維護?

A:長期使用可能導致零點偏移或靈敏度衰減,需定期校準并避免機械沖擊與電磁干擾。

本文總結

加速度傳感器作為連接物理世界與數字世界的橋梁,其技術演進正推動智能制造、智慧醫療與智能交通等領域的變革。從微米級芯片到千米級工業設備,從毫秒級響應到十年壽命設計,這一“隱形標尺”將持續拓展人類對運動感知的邊界,為科技生活注入更多可能性。