路面顛簸如何被感知?汽車底盤的振動傳感器在發揮作用?

本文核心要點摘要:汽車底盤振動傳感器通過檢測車身加速度、位移等參數,實時感知路面顛簸,并將數據轉化為電信號供ECU分析,最終通過調節懸掛系統實現減震。本文將從傳感器原理、信號處理、系統聯動三個維度,解析這一“隱形守護者”的工作邏輯。

一、顛簸感知:從機械振動到電信號的“翻譯”

當車輛駛過坑洼路面時,輪胎與地面的撞擊會引發車身振動。這種振動以機械波形式傳遞至底盤,而振動傳感器的核心任務,就是將這種物理振動轉化為可被電子系統識別的電信號。

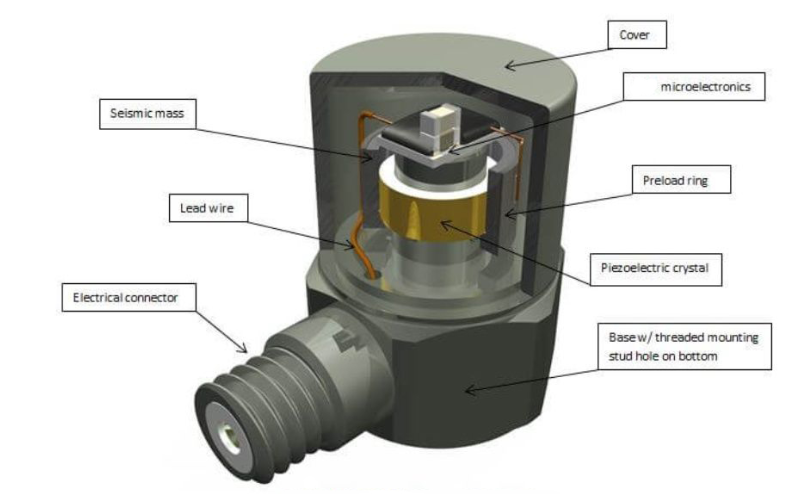

1. 壓電式傳感器:高頻顛簸的“偵察兵”

壓電式傳感器利用壓電材料的特性——當材料受到機械應力時,表面會產生電荷。傳感器內部的質量塊隨車身振動產生慣性力,壓迫壓電元件(如鋯鈦酸鉛陶瓷)產生電荷,電荷量與振動加速度成正比。這種傳感器響應頻率高,能精準捕捉路面高頻顛簸(如碎石路面的細碎震動),常用于檢測車身瞬時加速度。

2. 電容式傳感器:低頻振動的“穩定器”

電容式傳感器通過測量質量塊與固定電極間的電容變化來感知振動。當車身發生低頻位移(如過減速帶時的上下起伏)時,質量塊移動改變電容值,經電路轉換為電壓信號。其優勢在于低頻響應靈敏,適合監測車身持續晃動。

3. 光纖式傳感器:抗干擾的“特種兵”

光纖傳感器利用光信號在光纖中的傳播特性變化感知振動。當振動導致光纖形變時,光相位或強度發生改變,通過干涉儀解調即可還原振動頻率。這種傳感器抗電磁干擾能力強,適用于極端環境(如強電磁場或易燃易爆區域),但成本較高,多用于高端車型。

二、信號處理:從原始數據到“路面畫像”

傳感器采集的電信號需經過多級處理,才能為懸掛系統提供有效指令。這一過程可分為三個階段:

1. 信號調理:降噪與放大

原始電信號可能包含噪聲(如發動機振動干擾),需通過濾波電路剔除無關頻率,再經放大電路增強信號強度。例如,壓電式傳感器的輸出信號可能僅為毫伏級,需放大至伏特級供ECU分析。

2. 特征提取:識別顛簸類型

ECU通過快速傅里葉變換(FFT)將時域信號轉換為頻域信號,提取關鍵特征:

高頻成分(>50Hz):對應碎石、接縫等細碎顛簸;

低頻成分(1-10Hz):對應坑洼、減速帶等大幅起伏。

通過分析特征頻率,系統可判斷路面類型(如柏油路、砂石路)及顛簸嚴重程度。

3. 決策輸出:懸掛參數動態調整

ECU根據信號特征,結合車速、轉向角等數據,計算最優懸掛阻尼力。例如:

檢測到高頻顛簸時,降低懸掛阻尼以過濾細碎震動;

預測到前方坑洼時,提前增加阻尼以抑制車身下墜。

指令通過電磁閥或液壓裝置傳遞至可調阻尼減震器,實現毫秒級響應。

三、系統聯動:從感知到減震的“閉環控制”

振動傳感器并非孤立工作,而是與底盤其他系統形成聯動網絡:

1. 與車高傳感器協同:避免底盤刮擦

車高傳感器監測車身與地面的距離,當檢測到顛簸可能導致底盤觸地時,系統會臨時增加懸掛剛度,提升車身高度。

2. 與轉向傳感器聯動:抑制側傾

轉向時,系統結合轉向角與車身側向加速度數據,增加外側懸掛阻尼,減少過彎時的車身側傾。

3. 與駕駛模式匹配:個性化舒適體驗

在舒適模式下,系統優先過濾震動;在運動模式下,則保留更多路感反饋,提升操控樂趣。

四、常見問題解答

Q1:振動傳感器損壞會導致什么后果?

A:若傳感器失效,ECU無法獲取準確路面數據,可能導致懸掛系統無法調節,車輛顛簸感增強,甚至引發底盤部件異常磨損。

Q2:傳感器需要定期更換嗎?

A:通常無需定期更換,但需定期檢查連接線路是否松動、傳感器表面是否積塵(影響信號精度)。若車輛頻繁出現“未檢測到顛簸”或“過度減震”現象,可能需檢修傳感器。

Q3:所有車型都配備振動傳感器嗎?

A:目前,中高端車型普遍配備多類型振動傳感器,而經濟型車型可能僅使用基礎加速度計。隨著技術普及,未來傳感器成本有望降低,覆蓋更多車型。

Q4:傳感器能區分人為顛簸與路面顛簸嗎?

A:能。系統通過結合車速、轉向角、制動信號等數據,可判斷顛簸來源。例如,急剎車時的車身前傾與路面顛簸的振動模式不同,ECU能精準區分并調整懸掛策略。

Q5:振動傳感器與主動懸掛的關系是什么?

A:振動傳感器是主動懸掛的“眼睛”,負責感知路面;主動懸掛的電磁閥或液壓裝置是“肌肉”,負責執行減震動作。兩者缺一不可,共同實現“如履平地”的駕乘體驗。

本文總結

汽車底盤的振動傳感器通過壓電、電容、光纖等原理,將路面顛簸轉化為電信號,經ECU處理后驅動懸掛系統動態調節,形成“感知-分析-執行”的閉環控制。這一技術不僅提升了駕乘舒適性,更通過多系統聯動增強了車輛操控穩定性。未來,隨著傳感器精度提升與成本下降,這一“隱形守護者”將覆蓋更多車型,重新定義出行品質。