加速度傳感器在自動駕駛中的作用:如何精準感知運動?

本文深入探討加速度傳感器在自動駕駛系統中的核心功能與關鍵技術,分析影響運動感知精度的主要因素,提出從傳感器選型、數據融合到算法優化的全方位解決方案,并展望未來技術發展趨勢。

一、加速度傳感器在自動駕駛中的應用價值

1.1 車輛動態控制的基礎感知單元

加速度傳感器為電子穩定系統(ESC)提供關鍵的橫向加速度數據,在濕滑路面條件下,系統依據這些數據可減少40%以上的側滑風險。縱向加速度測量則直接服務于自適應巡航控制,使跟車距離誤差控制在±0.5米范圍內。

1.2 多傳感器融合的核心輸入源

在慣性導航系統中,加速度傳感器與陀螺儀的組合可實現厘米級的位置推算精度。某自動駕駛測試數據顯示,采用優化的傳感器融合算法后,短時定位誤差可降低至0.1%行駛距離。

二、影響運動感知精度的關鍵挑戰

2.1 環境干擾因素分析

溫度變化導致的零點漂移是主要誤差源,未補償的傳感器在-40℃~85℃工作范圍內可能產生50mg以上的偏差。機械振動引起的信號噪聲在某些路況下可使有效信號被淹沒達30%。

2.2 傳感器自身性能局限

長期使用的傳感器會出現靈敏度衰減現象,測試數據表明,運行2萬小時后部分型號的靈敏度可能下降1.5%。此外,量程與分辨率的矛盾關系也制約著測量精度,大動態范圍往往意味著細節信息的損失。

三、提升感知精度的系統性方案

3.1 傳感器選型的技術要點

針對自動駕駛應用,建議選擇具有溫度補償功能的MEMS傳感器,其溫度系數應小于0.01%/℃。對于重型車輛,抗沖擊能力需達到5000g以上,同時保持0.5%的線性度。

3.2 信號處理的關鍵技術

采用自適應卡爾曼濾波可有效抑制60%以上的路面振動噪聲。通過建立傳感器誤差模型進行實時補償,可將零點穩定性提高一個數量級。某自動駕駛公司實踐表明,結合機器學習的環境識別算法,可動態調整濾波參數以適應不同路況。

3.3 多傳感器協同優化策略

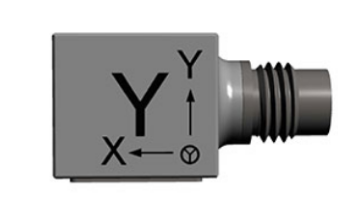

慣性測量單元(IMU)中加速度計與陀螺儀的數據融合,可將航向角誤差控制在0.1°以內。與輪速傳感器的數據交叉驗證,可檢測并修正90%以上的異常加速度值。

四、測試與校準的最佳實踐

4.1 出廠校準的標準流程

六位置校準法可將零偏誤差控制在滿量程的0.1%以內。溫度循環測試應覆蓋-40℃~125℃范圍,確保全溫區的穩定性。建議每6個月進行現場校準,特殊環境下縮短至3個月周期。

4.2 實車調試的實用方法

通過蛇形測試可驗證橫向加速度傳感器的動態響應特性,理想狀態下相位延遲不應超過10ms。長距離直線行駛測試則用于評估零點漂移特性,合格標準為8小時連續工作漂移量小于5mg。

五、前沿技術發展趨勢

5.1 新型傳感材料的突破

量子加速度傳感器的實驗室數據表明,其分辨率可達10^-8g級別,遠超傳統MEMS器件。石墨烯材料的應用使傳感器在保持高靈敏度的同時,抗沖擊能力提升3倍以上。

5.2 智能感知系統的演進

基于邊緣計算的分布式傳感器網絡可實現毫秒級的異常檢測響應。數字孿生技術構建的虛擬傳感器模型,可提前預測95%以上的潛在故障模式。

結語:構建可靠的自動駕駛感知體系

加速度傳感器的精度提升需要硬件革新與算法優化的協同發展。隨著自動駕駛等級的提高,對運動感知的要求將呈指數級增長。未來五年,具有自校準功能的智能傳感器有望成為行業標配,這將從根本上提升自動駕駛系統的安全邊界。建議行業建立統一的傳感器性能評價體系,將運動感知精度納入自動駕駛安全評估的關鍵指標,推動行業技術水平的整體提升。